在谈论温室气体排放源的时候,我们常常会听到范围一、二、三,范围四对大多数人来说都是一个既新鲜又很陌生的词汇,那么这个作为碳阻迹会议室名称之一的范围四究竟是什么呢?

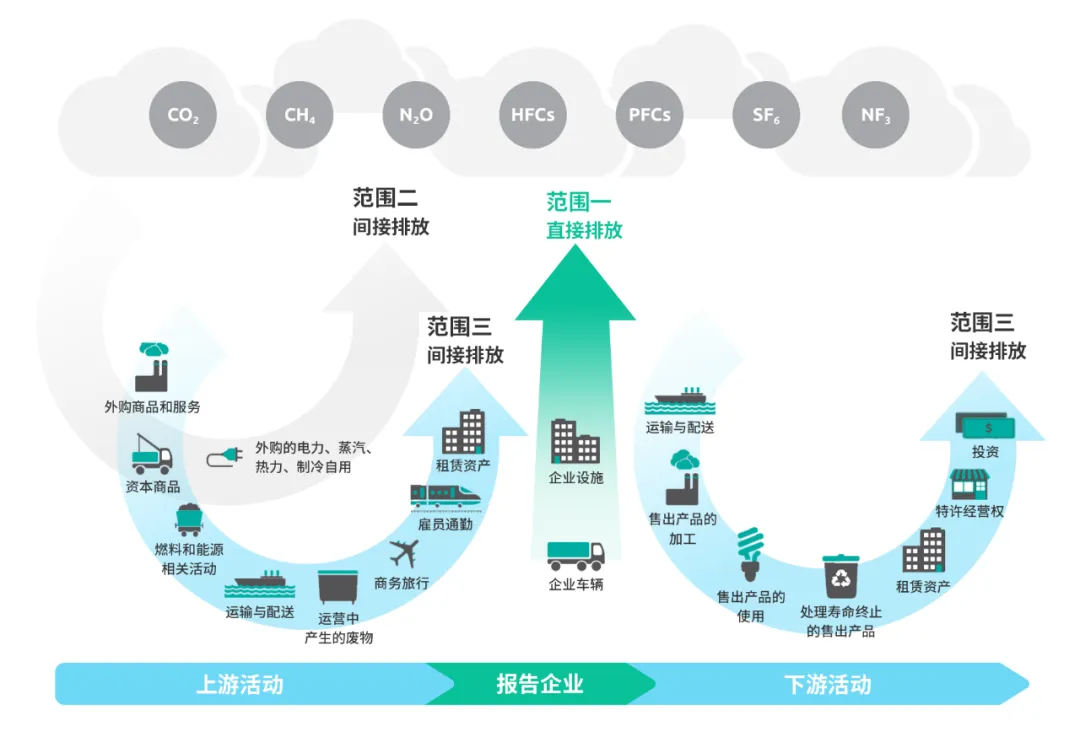

首先我们来简单回顾一下范围一、二、三,在应用最广泛的GHG Protocol中的定义:

范围一:一家企业控制或拥有的排放源产生的直接温室气体排放;

范围二:一家企业消耗的电力、蒸汽、供暖或制冷产生的间接排放;

范围三:一家企业运营相关的,来自于价值链中的间接排放,来源于15个不同的类别。

01

【 定义和重要性 】

定义

世界资源研究所(WRI)在2013年的一篇文章中定义了范围四:“avoided emissions”(避免碳排)有时被称为范围四,指的是在产品本身生命周期或价值链之外,由于使用更高效的商品和服务而避免的温室气体排放。

因此,范围四也可以当作一般情景【 business as usual(BAU)】与相关解决方案之间温室气体排放量的差异。

范围四的来源主要分为两类:

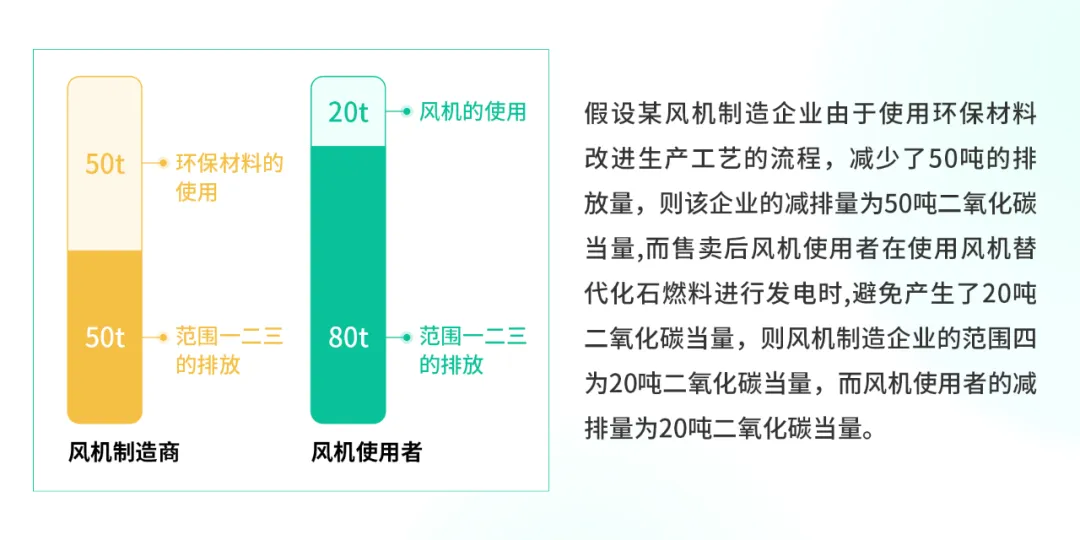

一是产品替代另一种碳密集型的产品,例如使用电话视频会议替代传统的商务出行和会议,或者风机的制造有助于取代化石燃料发电而减少整个社会的排放。

二是通过产品使用帮助其他过程产生减排,例如房地产公司在小区开发阶段考虑公共交通设施的配备,能够鼓励居民在入住后更多地选择公共交通出行,从而减少排放。

简而言之,范围四主要展示经过优化后避免排放的温室气体量,而非需要继续减少的排放量。

重要性

和范围一、二、三相比,范围四关注的重点从“doing less harm”转移到“doing more good”。

(1)对企业来说

“避免碳排”概念将成为企业展示自身产品或服务对世界产生真实积极影响的一种方式,体现了企业不仅着眼于降低自己和供应链的排放量,还带动使用他们产品或服务的机构减排,这是传统温室气体排放清单无法展示的。

在制定企业战略规划时,可以通过范围四计算过程中的情景设置了解市场以及潜在的盈利空间,这将帮助企业确定产品开发的优先级。

在供应商选择上,企业可以更有针对性地选择帮助减少碳排放的设备或者解决方案,以达成自身碳中和目标。

关注范围四可以为公司带来差异化产品的竞争优势和环境友好的品牌形象,成为脱碳领导者。

(2)对投资者来说

越来越多投资者开始关注和评估投资组合的环境影响,范围四计算能够支持更全面的减排量衡量,尤其能够影响、帮助投资者了解投资可持续项目的积极效应。

投资者更好地识别投资风险和机会,以及关注更全面的ESG披露,这也将会为低碳转型背景下长期投资组合战略带来新的思考维度。

(3)对社会来说

整个系统产生和避免的排放都将更透明,可以帮助消费者选择环境友好型商品,也可以帮助所有利益相关者对企业进行监督,促进整个社会的低碳/零碳转型,推动气候目标的实现。

诚然,新产品或工艺的开发过程会暂时产生新的碳排,但长期来看会由于产品效率提高而减少此类产品相关的排放量,使整个过程变得更高效和清洁。

02

【 如何计算 】

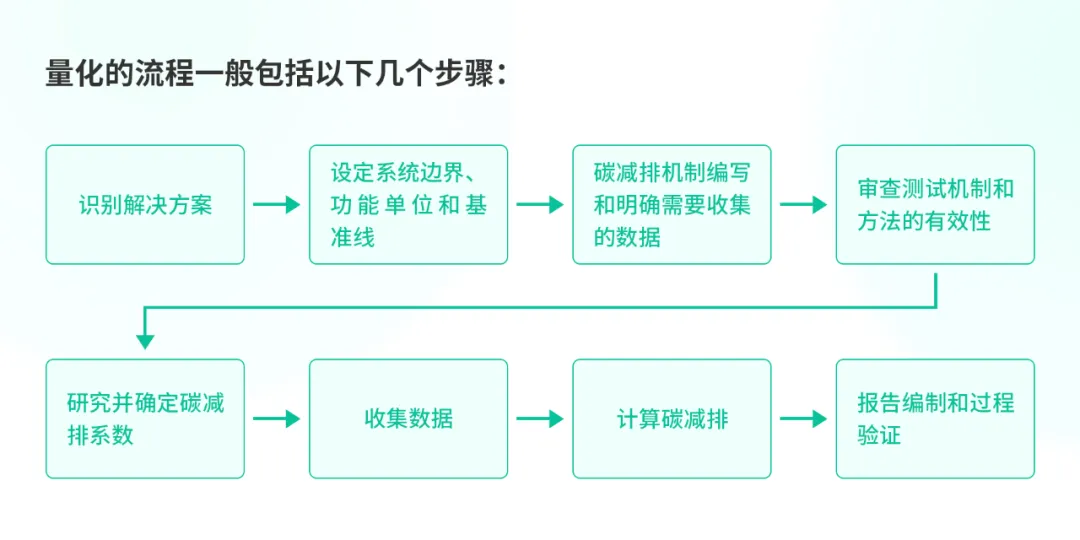

目前,全球范围内尚未形成统一的范围四计算方法论,但已有一系列框架为“避免碳排”提供指导。其中关于“避免碳排”最早的方法论之一可以追溯到全球电子可持续发展倡议组织(GeSI)在2010年发布的《Methodology for Evaluating the Carbon-reducing Impacts of ICT》。

现在较为常用和受到认可的是WRI发布的《Estimating and Reporting the Comparative Emissions Impacts of Products》和 Mission Innovation发布的《The Avoided Emissions Framework》(AEF)。其他组织和机构编写的指南可以参考下文的表格。

另外,有部分企业基于自身行业经验和学术文献开发了方法论,例如施罗德投资集团和新加坡政府投资公司(GIC)编写的《A Framework for Avoided Emissions Analysis》能帮助衡量排放并且将“避免碳排”整合到投资或者投资组合的分析中。

拉法基豪瑞集团设定了提供创新且可持续的方案目标来减少自身及其供应链对于气候变化的影响,通过编写《Accounting and Reporting Protocol for Avoided Greenhouse Gas Emissions along the Value Chain of Cement-based Products》为水泥行业及供应链企业提供了温室气体排放计算的统一且透明的方法论。

国内企业中,阿里巴巴集团发布了《范围3+减排:超越价值链的企业气候行动方法学》,为各个行业提供了避免碳排测算的方法、参数和减排步骤。

这些方法论中使用的计算方法一般有两种,归因法(attributional approach)和结果法(consequential approach)。

归因法是低碳产品或服务与提供等效功能的参考产品或服务之间整个生命周期温室气体排放量的差异;结果法更倾向从整体进行分析,指与没有低碳产品的情景(BAU)相比,由于低碳产品或服务而发生的排放或清除的总量,是全系统变化的总和。

归因法更容易获得数据和进行计算,但它没有把市场和政策因素纳入考虑范畴;结果法的分析会更全面但需要更大的数据输入和人力成本等。

目前有部分企业作为碳中和领域先驱,已经开始进行范围四的测量和管理。

例如,太平洋煤气电力公司发布的《气候战略报告2022》中提到了范围四,并提出了三种方式来支持消费者减少可以避免的排放。

宜家在2022年气候报告中通过和国家电网数据进行比较,披露了在11个市场中售卖的SOLSTRÅLE家用太阳能板的避免碳排量为220,000吨二氧化碳当量。

Telefónica在2022年发布的《气候行动计划》中设定了企业2025年的避免碳排目标,并开发了计算的方法学,包含12个种类的产品和服务,包括云服务、IoT和视频会议等。

03

【 困难点和限制性 】

测量困难

验证产品或服务是否有避免排放的行为需要完整地测量跟踪新方案的性能,由于范围四的排放其实并未发生,因此需要对用户如何使用和处置产品进行估计和假设,计算也会涉及额外市场研究等,例如企业需要确定有多少消费者在使用原来的产品,以及消费者是否有意愿更换新产品等,这些都需耗费大量资源和时间。

不确定性强

数据的测量和假设都有不确定性,且归因法和结果法的不确定性来源不同。

归因法的不确定来源于活动数据和碳减排系数;而结果法的不确定性还来源于情景设定,尤其对未来技术进行估算时,需要考虑技术配套的基础设施发展程度。

除此之外,计算也会涉及技术成功率、未来市场研究、技术采用、用户行为改变等等。

因此报告需要对不确定性来源和潜在影响进行讨论,也可以附上敏感性分析,来展示不同情境下可能的结果,尽可能使用最保守的假设以免夸大避免碳排。

前期成本高

需要资源用于研发、测试和其他前期工作。比如碳减排系数需要具体案例具体分析,同样的解决方案在不同地方产生的效果会不同,情景设置需要因地制宜。而这些在短期内会产生更高的排放量和开支。

缺乏标准

和范围一、二、三不同,范围四并没有明确的标准,而且范围四是通过参考场景进行理论量化,一般通过将当前解决方案与市场平均解决方案、先前解决方案或是上一代产品进行比较,这意味着企业可能需要自己开发适用自身的范围四计算方法。

GHG protocol建议用结果法来进行计算,但目前大多数企业使用归因法。

有漂绿嫌疑

范围四的应用不适用于所有企业、产品或服务。

对于重污染企业,如钢铁、石油和能源、水泥等行业企业,主要目标应该是减少自身排放。如果这类公司开始计算其避免的排放量却只简要地提及范围一、二、三,则存在明显的漂绿风险。而具有减排潜力的服务提供商则可以更加关注范围四,如建筑公司、咨询公司和投资公司。

归因的不确定性

积极影响往往是价值链上很多企业一同产生的,为了避免重复计算的问题,一些企业会进行影响的评估,并分配至每一家价值链上企业。

但在这个过程中会面临很大挑战,因为很多情况下,没有一种单一归因法可以真正反应每个合作伙伴对积极影响力的贡献,特别在涉及到提供贷款的金融机构时,可能会更加难以实施。

04

【 注意事项 】

- 如果使用归因法评估已经出现在市场上的产品影响时,在选择参考产品时,应该选择市场上最可能销售的产品作为参考,这些产品通常是替代品或竞品,而不是市场平均水平的产品。

- WRI建议企业在计算和披露范围四之前,应该先计算并报告范围一、二、三的排放。

- 范围四应单独报告,且不应该作为减缓气候变化的一个目标,CDP2023年气候变化评分方法中也提到,“避免的排放”应该在范围一、二、三之外单独报告,而不是从范围三清单中被包括或被摘除。

- SBTi认为范围四不应计入短期或长期的减排目标,也不能作为范围一、二、三的抵消。

05

【 碳阻迹观察 】

目前在范围四的计算过程中,BAU的全面完整数据比较难获得,因此参考产品有可能会用市场平均水平,这是现在能够获得的最好数据。但未来,可以期待估算结果会随着数字化程度和披露透明度等因素的提升变得更简单也更准确。

范围四和减排量的区别

减排量通常指企业在范围一、二、三中的减排,而范围四是范围一、二、三之外的避免排放量,两个概念差距较大,应该避免混为一谈。

减排量计算可以参考的标准有GHG Protocol、PAS2050、ISO 14067等,范围四尚无十分清晰的标准。

SBTi倡议推动企业采取更为积极的减排行动和解决方案,制定减排目标,而范围四无强制披露要求,但气候行动评估体系如CDP在气候变化评分方法中已有提及避免排放的部分。

下面这个例子说明了范围四和减排量的区别:

范围四为碳排分析增加了额外的视角从而变得更加完整,企业可以开始逐步关注。碳阻迹也一直在关注企业的范围四排放,并且将不断推动企业参与到范围四的计算和管理中。

不过鉴于范围四计算的复杂性以及当前大部分企业碳管理仍处于初期阶段,目前国内企业披露较少,我们也建议企业应优先对范围一、二、三进行盘查和规划。