今天是2023年正月初八,也是碳阻迹开工第一天,首先祝大家开工大吉、新年快乐、兔飞猛进!

按照传统,笔者又来了,这次在春节期间抽出了大概16个小时(在自驾陪家人旅游、打麻将的缝隙中艰难地抽出了16个小时),写了这篇文章,也是希望继续与大家探讨碳中和领域的一些观察和思考。

联合国秘书长古铁雷斯在疫情刚开始的时候说过,疫情终将过去,气候变化将常伴我们一生。疫情时代,我们认识到人类是多脆弱,人类又有多坚强。后疫情时代,碳中和将是一项长期的工作,也是我们这一代人值得投入毕生精力All in去做的“难而正确”的事。

今年不同的是,除了这篇开年的文章之外,笔者也会每个月写一篇关于碳中和/碳管理领域的动态观察和分析的文章,另外碳阻迹咨询团队也会保证每周有一篇原创产出,对一些热点问题以及值得深挖的问题进行深入而及时的分析分享。2023希望与大家加强交流和互动,希望每一篇产出都做到足够的真诚以及干货。

今天这篇文章,主要想跟大家分享下我们观察到2022这一年碳圈的变化和进展,重点关注以下几个问题:

1. 碳中和两年,行业的变化以及认知迭代

2. 碳中和方法论CREOS的最新实践以及升级迭代

3. 碳阻迹2022的一些试错以及发现

4. 2023碳中和会有什么变化

5. 重点问题的回答

【碳中和两年,行业的变化以及认知迭代】

2006年,“碳中和”就成为了牛津词典的年度词汇。2022年8月,“碳中和”被正式收释《现代汉语规范词典》第四版。碳中和出圈的速度远远超过我们的预期。

春节前,笔者受邀参加了一场红杉Talk,被问到的第一个问题就是碳中和提出两年来,碳中和行业最引人注目的变化是什么?笔者当时分享了两个核心观点:

1. 目前全球范围内承诺实现碳中和/净零排放的企业的总资产数量已经超过130万亿美金。这代表着什么?几乎所有国际国内有一定影响力的企业都已经承诺了自己要实现碳中和(领先企业一般都是提2030年之前实现碳中和)。所以如果同行企业已经承诺了碳中和,或者客户已经承诺了碳中和,你不采取积极的行动就真的要失去巨大的市场机会了。碳中和在企业界已经形成全面共识。

2. 另外一个最引人注目的变化是企业开始由被动到主动去做碳中和,并带动它的供应商、消费者等上下游价值链共同参与。比如苹果、欧莱雅等公司就要求它的供应商披露碳排放数据,星巴克、肯德基等推出植物基汉堡、食物银行等碳减排场景,促使更多的消费者参与到减排行动中去。企业开展碳管理的诉求已经非常明显的从被动转为主动,纳入企业发展战略的核心考量。

【碳中和方法论CREOS的最新实践以及升级迭代]

2021年春节期间,我们发布了一篇关于《中国碳中和》的原创文章,首次提出基于碳阻迹团队在众多标杆企业碳中和项目中沉淀的碳中和方法论,包括提出企业制定碳中和目标的CFOS法则以及实现碳中和路径的方法论CREO。随后在2021年国庆期间的原创文章《碳中和终局之战》中将CREO升级为CREOS,将传播正式纳入企业碳中和的关键路径。

2022年,我们看到了越来越多的企业在碳中和方面的落地执行,在碳排放C(计算)、R(减排)、E(带动)、O(抵消)以及S(传播)方面都做了很多扎实而创新的工作。

我们欣喜的看到重点行业的一些企业采取了积极行动推进了碳中和的创新实践。例如茄子科技通过严密计算,宣布了其全球用户(20亿)通过SHAREit近场传输技术相比3G传输,每天可减少19224.63t碳排放。

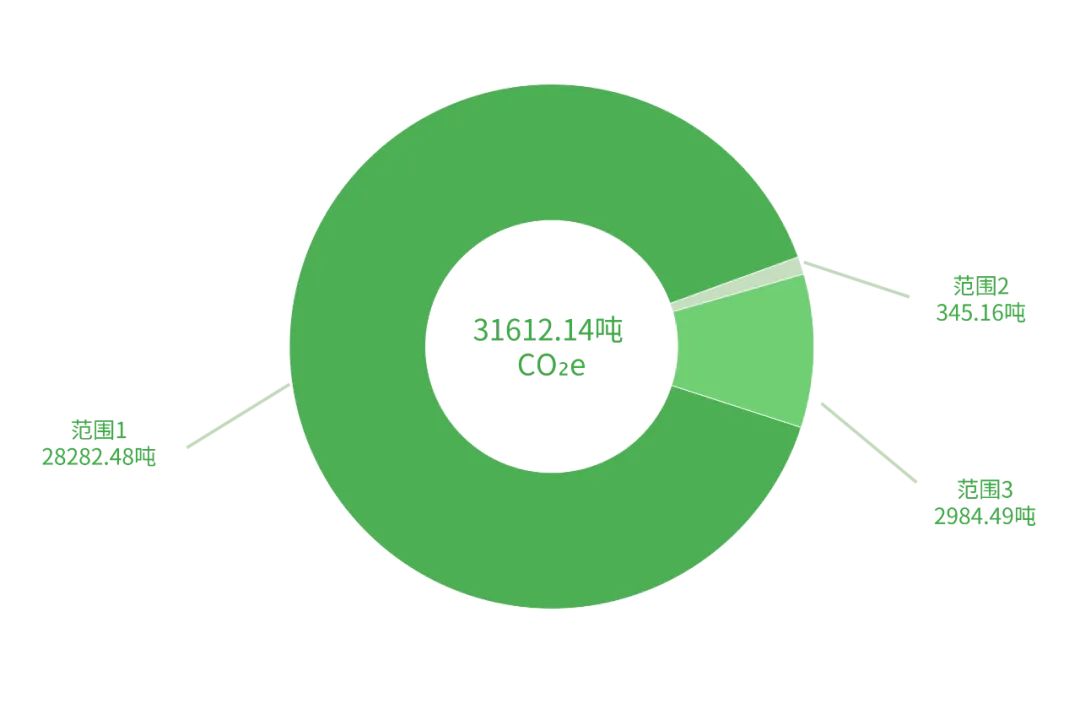

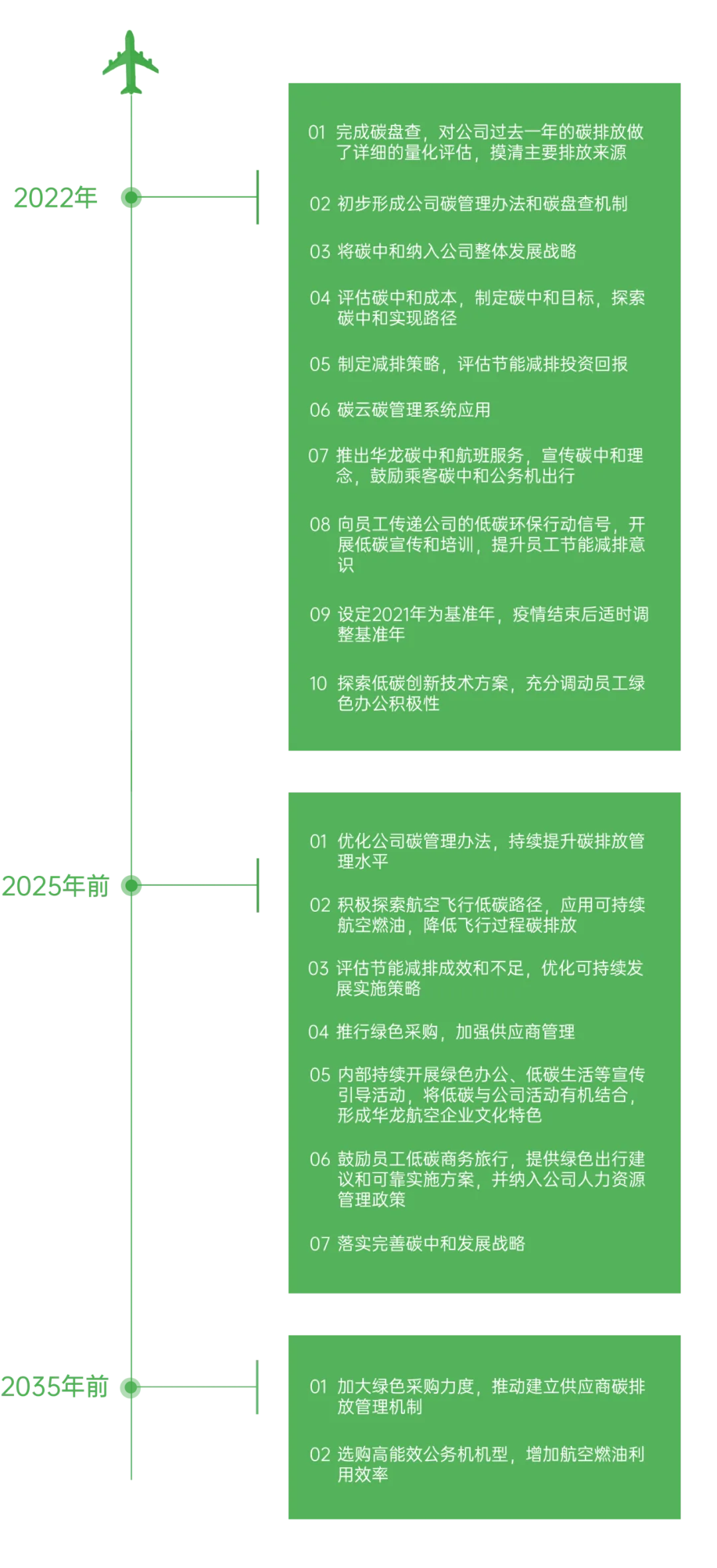

也看到华龙航空在2022年除了实现了中国首次公务机碳中和飞行之外,也发布了他们详尽的碳排放数据以及碳中和路径规划。

我们还看到投资机构例如大钲资本公布了他们的详尽而扎实的碳中和目标和路径,亮点是推进投资组合的碳中和,这在Engaging带动方面也起到了表率作用。

C: Calculating

碳排放计算仍然是过去两年以及未来一段时间企业开展碳管理最重要的工作,甚至没有之一。“没有量化,就没有管理”仍然是我们推进碳中和的起点。无论在组织、产品还是活动、场景维度,我们在2022年都看到了很多碳计算方面的创新实践。

对于自愿披露碳排放的企业来说,主要还是围绕范围一二三进行披露,比较大的变化是对于范围三的要求越来越高,大型品牌企业为了披露自己的范围三上游碳排放,要求供应商提供碳排放数据也成为推动全社会开展碳管理的重要驱动力。确实在2022年,笔者团队接触最多的客户群体,基本都是受国内或者国外客户要求开展产品碳足迹或者组织碳排放披露的诉求。

举一个简单的例子,某大型企业承诺自己实现碳中和,其实很大的压力就是推向了他们的供应商,选择披露了碳排放(最好是实现了碳中和)的供应商也是必然的趋势。

碳阻迹每年排放不到100吨,作为一家小微企业,在推进自身碳中和的过程中,也在尽可能选择低碳的供应商,例如碳中和的办公家具,碳中和的文具等等,当然如果能有碳中和的写字楼碳阻迹也会优先考虑。

2022年比较明显的感受是,想披露其减碳产品全生命周期减碳量并实现碳中和的企业越来越多,例如大家每个人都在用的晨光中性笔,现在通过使用美团外卖的餐盒作为笔杆的原材料,大大减少了原材料部分的碳足迹,并最终实现了产品碳中和。

碳排放计算的实践过程中,碳排放计算最难的点还是在于数据收集,如何快速、高效、智能完成组织内或者产品上下游的碳排放基础数据的收集成为大多数企业最头疼最有挑战性的工作。碳阻迹团队也在投入重兵解决这个碳计算中最难而正确的问题,通过AI以及通用数据接口等方式减少人工对数据收集的干预和投入。

R: Reducing

我们过去一直在强调,企业实现碳中和的路径中,自身的减碳一定是比抵消(或移除)更高优先级的。企业只有在尽可能减少自身碳排放的前提下,才能够考虑使用抵消的手段中和掉自身当下无法避免的碳排放。

但笔者的观点还是减碳一定是在企业当下能承受范围之内减碳,对于企业来说,我们既反对不自身减碳过于依赖抵消的“漂绿”行为,也不认同不顾技术成熟度和经济合理性的非理性/运动式减碳。还是那句话,不能矫枉过正!

全球企业推进碳减排的力度空前。笔者注意到提交科学碳目标的企业越来越多,假期里收到的一封邮件显示,目前全球提出科学碳目标的企业/机构超过4500家,其中2218家企业/机构的目标被SBTi接受。

对于大多数企业而言,范围二外购电力碳排放占总排放的大份额,采购绿电还是最直接的减碳手段,如何买到绿电成为大多数企业面临的难题。企业如何买绿电,下个月会有一个专题专门来阐述,欢迎大家持续关注碳阻迹订阅号和服务号的近期发布。

E: Engaging

CREOS碳中和方法论里,对于很多行业(如科技、消费和金融等)的企业来说,带动的价值远远超过其自身碳减排的贡献。缺少带动生态伙伴共同碳减排的碳中和路径是不完整的。

带动碳减排在企业内主要体现在三个方面:供应链碳管理、员工碳账户和用户个人碳账户。

供应链碳管理方面前面分享比较多了,这里不再赘述。

2022年深有感触的是从自身出发,通过碳账户推动员工碳减排的企业创新实践案例越来越多。笔者欣喜的看到包括中国电信、新加坡港务、北汽集团等都通过员工碳账户的方式推动了上万甚至几十万员工参与到力所能及的碳减排行动中,取得了非常不错的效果。企业落实碳中和,有两件事情是最容易做好的,一是自身的碳盘查以及制定碳中和目标和路径,另一个就是推动员工开展碳减排的行动。自扫门前雪,受外部约束较少,可控度较高。

关于用户个人碳账户,2022年很高兴看到很多地方政府推出了地方碳普惠,落地了碳账户在用户端的应用,也看到了很多包括场景以及激励方面的创新。而企业端推进用户个人碳账户,首先需要比较多的用户量作为基础,所以这样的碳账户产品比较适合科技互联网公司(拥有亿级用户)、金融机构(例如银行、保险机构等)、消费品企业(国民品牌),另外就是需要比较多适合自身业务的减碳场景,还是那句话,一切不以推动主营业务为目的的企业碳中和行动都是“耍流氓”。

在用户个人碳账户这个领域,蚂蚁森林取得了成功。笔者也在思考,除了阿里之外,其它科技互联网巨头都在碳中和方面发力,这些科技巨头也都是碳阻迹的客户,但为什么这些年很难再出现第二个“蚂蚁森林”。近期与诸多科技互联网巨头的ESG/碳中和相关负责人沟通,得到的反馈主要有两点:

1. 别人已经做了的事情,我们为什么还要做。虽然说互联网领域互抄已经是家常便饭了,但是没有微创新的完全照搬在现在这个时代还是容易让人鄙视的,也不容易在内部立项。

2. 用户个人碳账户项目的投入产出比ROI怎么都算不清楚,也就无法获得最高层的支持。蚂蚁森林的特殊之处在于它对于蚂蚁集团来说是战略级的流量入口项目,也是企业可持续战略的重要抓手。

所以较低投入,借助成熟碳账户平台,适当加上一些企业量身定制特色,推出员工和用户端的个人碳账户就是大多数企业比较容易接受的解决方案了。面向企业端的碳账户SaaS也就有了它的用武之地了。

O: Offsetting

终于到了抵消这一步,之前抵消都是大家觉得嫌弃的步骤,是不得已而为之的企业碳中和环节。但是最近越来越多的研究表明碳抵消,尤其是碳移除需要得到全球的高度重视。因为光靠企业自身的碳减排,是无法实现全球的1.5度温控目标的,碳抵消(碳移除)技术的创新仍然是未来几十年乃至更长时间我们需要投入巨量的时间、精力和资金去打造的。

最新研究可以参考牛津大学最近发布的关于CDR碳移除的研究成果,核心观点是我们不能只盯着传统的林业碳汇项目,更多创新的碳移除技术和项目值得我们深入投资;我们需要关心碳移除项目的长期性,而非不稳定的碳移除,所以真正被认可的碳移除项目(有相关证书支撑)才能合理适用于企业碳补偿。

关于Offsetting到底应该翻译为“抵消”,还是“补偿”,行业中有不同声音,笔者最近认真思考了一下,觉得“补偿”更合适。相比“抵消”,“补偿”显得更积极正面一些,有亡羊补牢,为时不晚的意思,鼓励企业积极投入到应对气候变化的行动中,对那些不可避免的碳排放采取积极的补偿措施,对历史上产生的碳排放(原罪)积极进行补偿行为,这个意思比较贴切。

之前有国际NGO抨击很多企业碳中和的“漂绿”行为,认为用于他们碳补偿的减碳项目实际上并没有为地球产生减少碳排放或者移除碳排放的价值。这需要引起企业的高度重视,选择优质的并被国际国内主管部门认可的碳减排/碳移除项目产生的减碳量是企业实现碳补偿的必由之路。

S: Spreading

CREOS碳中和方法论的最后一步就是将自己的碳排放数据、碳管理措施以及碳中和成果对各利益相关方进行披露。2022年开始,笔者比较大的感触是披露和传播对碳中和的价值真的太大了,企业既然做了这么多碳计算、碳减排以及碳中和的行动,企业就应该把声量放大。

在碳披露CDP方面,看到了很多企业通过自身的努力提升了披露等级,获得了投资人的认可。碳阻迹在2022年的一个亮点业绩也是帮助一家头部互联网公司完成了CDP评级从D到B的飞跃,并且获得了CDP颁发的飞跃进步奖。

很多企业开始在自身产品上披露产品碳足迹,碳标签的使用也越来越广泛。

在披露方面,鼓励企业进行详尽且有逻辑的披露,语焉不详的碳中和承诺,是不值得赞许的。

尽管国际上鼓励碳披露的标准和平台越来越多,包括CDP,SBTi甚至包括ESG报告等都在强制或鼓励企业披露详尽的碳排放数据和碳中和进展,总体来说碳披露目前还在一个比较初期的阶段。比如基本还是企业自行提交数据,真实性存疑。但是在初期阶段这也无可厚非,鼓励企业先做披露,继而提升披露质量和数据可靠性是一条正确的道路。

在碳中和传播方面,一个有意思的成功传播案例是2022年9月份少欣和胡瓦的碳中和婚礼。平时碳阻迹订阅号阅读量一般不到500,这篇文章完全通过自发传播,阅读量突破了5000,十倍于日常的关注度。好的碳中和议题以及内容对于碳中和的传播非常有价值,至少碳阻迹团队已经开始正式接单碳中和婚礼业务了:)

【碳阻迹 2022 年的一些试错以及发现】

2022年对于大多数企业都是非常有挑战性的一年,疫情的冲击、地缘冲突导致的能源危机等给整个经济环境包括碳中和带来了很多消极的情绪。这样一个大的背景下,碳阻迹在2022年还是做了不少尝试,这个部分主要是分享这些创新尝试的得与失,有启发更好,但至少帮助企业可以少踩一些坑。

1. 推出面向外部用户端的个人碳账户产品。

2022年10月,碳阻迹团队推出了一款面向用户端的个人碳账户,内部提出的目标是1个月内吸引20万用户参与到碳减排行动中。从最后的成绩反馈上来看还是不错的(10天内从0开始获得了25万用户,而整体的奖励投入不到15万,从ROI来看还是比较乐观的),但是碳账户产品在场景端以及用户的粘性方面还有很多需要提升的地方,例如很多场景还是通过拍照基于用户上传的方式获取碳排放基础数据,在用户操作体验以及数据真实性方面都还有很大的硬伤(尽管这也是很多其它同类应用都在采用的方式,这类产品的出发点是提升用户碳减排认知,所以将数据真实有效性的优先级放得较低),导致产品的竞争力不强。同时对于用户的持续有效激活缺乏手段,需要不断加强运营动作才能保持比较高的用户粘性和日活。所以建议后续打造碳账户应用的企业,可以在场景的适用性以及如何激活用户方面多做一些思考和创新。

2. 上线面向内部员工的碳账户应用Walk&Win。

Walk&Win是基于碳账户SaaS配置出来的一套面向碳阻迹内部员工的碳账户应用。相比起上面提到的面向外部用户的碳账户,笔者认为碳阻迹的员工碳账户在有些方面做得更成功。

笔者认为有几个创新亮点值得其它企业参考:

1)首先Walk&Win这个名字就足够高级,碳阻迹团队内部一开始反响就很热烈;

2)碳减排场景只有步行这一个,大家都觉得简单易行。同时产品设计团队花了很多心思在逻辑规则上,让用户粘性和日活增加。比如首先在公司内选出六位比较有声量的队长,然后公司随机分组组员,队长出于责任心、领导力以及为了大奖,会每天晚上督促组员记得上传步数,否则当天就白走了,前有奖励,后有队长围堵,大家参与的热情就上来了。

3)奖励别出心裁,一定让你心动。11月份一个月比赛下来,平均步数(减碳量)最多的团队每个人都将获得大奖(世界杯大礼包、天窗帐篷等有吸引力的礼品),同时奖励全公司表现最好的三位行者(奖励年假一天)。

4)对后进生的督促作用也明显。有一个规则是如果冠军团队里有整个公司排名倒数3名的同学,则取消冠军资格。这就没有人可以躺了,整个公司所有人都卷起来了。

5)每周在周会上公布排名靠前和靠后的同学成绩,督促大家积极应对。

这个活动的意义在于让大家认识到减碳其实跟健康运动正相关,运动其实也没有那么难。活动最后拿到大奖的这位同学平时运动机会不多,在11月份一整个月里,为了团队荣誉以及大奖,日均步数26000多步,活动结束后身材也变得更加匀称有型。

Walk&Win尽管只有一个减碳场景,但通过产品和规则的精心设计,还是可以取得成功的。总体而言,Walk&Win达到了全民运动、全民减碳的预期目标。

3. 碳排放因子数据库的打造以及易用性改进。

碳阻迹团队从2012年开始打造碳排放因子数据库,并且将之应用到企业碳排放计算的实践中。但是过去确实也存在只注重秀肌肉(用户每查询一个关键词,数据库都可以展示出来全球各地的几十条甚至上百条数据,显得挺牛),不够重视用户体验的问题(用户看到这么多数据尽管觉得爽,但却比较难拿到跟自己最相关最高质量的数据)。所以碳阻迹团队从2022年Q4开始,重点推进碳数据库的易用性改进和产品迭代,在合适的时间会带给大家一个更好的产品。

4. GCMC全球碳管理大会的举办。

2022年9月23日,碳阻迹主办了一场GCMC全球碳管理大会。在当时疫情严重并且反复的时期举办一场线下500人的大会还是非常有挑战性的,幸而一切进展都比较顺利。大会做得好的地方包括整体内容的设计、嘉宾的干货分享、绿色会议以及个人碳交易的创新打造还是令参会人员觉得耳目一新,这个尝试的目的就达到了。还需要提升的地方包括碳阻迹的印迹有些重,2023年我们将继续第二届GCMC全球碳管理大会,碳阻迹将扮演好搭台,请各方合作伙伴来唱戏的角色;碳管理十大洞察部分内容由于时间关系,分享的深度不够,今年要加强。

5. 碳资讯平台的打造。

碳圈整体都遇到一个比较有挑战的问题,无论产品还是服务,客户/用户的使用频度都不高。如何提高产品的使用频率,资讯平台的打造自然是一个不错的选择。所以10月份,碳云就发布了碳资讯模块,通过碳阻迹咨询团队以及碳阻迹研究院的专家,共同持续打造干货原创,注入碳云的碳资讯模块。这个思路也是基于企业的真实需求,包括2022年碳阻迹开始为百度、顺丰等企业持续提供碳行业资讯的服务,大部分企业在碳中和领域还是小学生的状态,持续的高质量的资讯对于企业全面深度了解碳行业还是非常有益处的。

【2023 碳中和会有什么变化】

2023年最大的变化当然是后疫情时代的万象更新。碳中和过去两年的热,可能也超出了大多数人的预期。笔者之前就提出过热对于行业的发展是不利的,从2022年9月到现在成立了几万家碳中和相关企业,2023年预计可能会有比较大的变化,大家都需要寻找并打造自己核心业务的闭环。

“二十大”也给碳中和定调:积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动。过去两年出现的“运动式”减碳现象将得到极大抑制。

笔者认为2023年,随着经济的复苏,企业开展碳中和行动的空间会增加,今年企业开展碳管理会向更深度拓展。如果说2022年一个重要信号是品牌企业向供应链纵深拓展,2023年一个可能的信号是企业会逐步开始往具体的碳减排方向做更多努力,毕竟碳中和概念已经有两年多了, 很多企业已经熟悉了,深度减碳将是接下来的重中之重。

另外一个趋势是,随着过去两年越来越多的企业主动披露碳排放数据以及碳中和目标,行业对标将变得可行。之前做方案的时候行业对标都是对标国外的标杆企业,现在大多数行业国内的标杆企业已经出现了,可以成为大家效仿、学习和志在超越的对象了。

碳管理最可实现的两件事情:企业碳盘查以及员工碳账户仍然在2023年会成为诸多企业兑现碳中和的基本动作。

2023年,越来越多的产品将披露他们的碳足迹、碳减排或碳中和标签,这也是碳阻迹团队一直在强力推进的工作,挖掘出各细分领域的头部消费品企业,打造碳中和品牌,引领行业潮流。

【重点问题及解答】

1. 关于媒体报道的欧盟部分国家要退出碳中和的观点

去年一段时间,由于地缘冲突等导致的欧洲部分国家能源危机,给欧盟地区的碳中和工作造成了很大的阴影。一些国家重启化石能源方案,这让很多业内外人士担心欧盟在碳中和领域开倒车,也会影响到中国碳中和接下来推进的力度。

笔者之前的回应主要是三点:

1)至今也没有一个国家明确说要退出承诺的碳中和目标,事实为据。

2)一些欧洲国家启用化石能源是权宜之计,毕竟当下生存的压力更大更急迫。但笔者认为这是不可持续的“倒退”,很快会回到正轨。

3)中国开展碳中和绝不仅是因为国际给的压力,中国自身对新能源和碳中和的诉求才是最核心的动力。全球范围内,新能源技术中国走在前列,全球实现碳中和对于中国来说从经济上也是符合我们的根本利益。而经济利益又是各项政策顺利落地的根本出发点。

2. 关于CBAM

CBAM可能是2022年炒的最热的碳议题之一。笔者开门见山,CBAM需要值得企业重视,但不至于恐慌,大家也没有必要为企业制造焦虑。一来是生效时间还长,中间还存在很多变数,欧盟内部也还在形成最终统一的说法;二来是中国政府也不会袖手旁观,贸易政策的合理保护还是可以预期的,在COP27期间,中国、印度、南非、巴西等新兴国家对欧盟单方面提出的碳边境调节机制也明确提出了抵制。

但是对于中国企业来说,未雨绸缪是必须的,有几个观点分享供参考。

- 我们不光要关注被纳入CBAM行业范围的企业,这些企业的上下游相关企业也将受到影响,价值及价格传递将会非常迅速

- CBAM也将间接影响到中国的碳价,碳价上涨,对于所有碳交易企业以及提出碳中和目标的企业都将产生直接的影响。

- 建立中欧碳核算以及碳价互认机制将是未来几年的重中之重!

- 如果说给到中国企业的一些建议,笔者建议:

对于自身所处行业为欧盟CBAM覆盖行业的国内出口企业,需要衡量欧盟业务比例,并制定考虑CBAM影响下的企业战略;对自身商品生产过程中燃料燃烧直接排放及外购电力间接排放进行监测、量化、分析,发展低碳能源、绿色电力,制定减排路径规划,积极应对国内外相关政策收紧。

对于国内其他行业企业,需要紧跟时事政策动态,提前对企业自身各范围碳排放进行量化分析,做到了解自身碳家底;开展国内外利益相关者分析,制定相应企业减碳策略,开展低碳产品研究,建立产品低碳优势壁垒。积极预测企业未来碳风险,为欧盟CBAM以及国内碳市场可能的范围扩大做准备,观察国内外绿色电力发展走势,开展绿色电力交易;制定以欧盟CBAM影响下的企业绿色战略。

3. 如何看待运动式减碳

对于运动式减碳,前面已经说过了大家基本统一都持反对态度。但笔者年前在创业邦组织的一次分享活动中,几位嘉宾对于运动式减碳的观点比较一致,运动式减碳尽管不可取,但是短期内确实有利于碳中和的宣传,让更多人知道,让碳中和迅速出圈,这对于整个国家推进碳中和的进程都是有益的。

4. 企业如何避免漂绿

国际上对于“漂绿”现象几乎达到了零容忍的态度。企业在声明碳中和承诺的时候,有几个原则要把握好:

1)尽可能透明清晰的披露碳排放数据,没有数据的碳中和承诺是没有依据的。通过计算碳排放,发现排放的主要领域(主要矛盾),针对性的先解决主要矛盾,避免出现“抓小放大”的实际意义并不大的碳减排行动和言过其实的宣传。

2)抵消补偿措施之前一定是证明自己尽全力开展了碳减排。

3)有影响力的企业不光是考虑自身运营的碳中和,一定需要考虑到上下游生态的带动。

4)碳补偿项目需要考虑其人为额外性、长期稳定性(例如碳汇效果是达到数十年甚至更长时间的),杜绝那些长期来看并不能给社会带来实际碳减排价值的项目给自身口碑带来负面影响。根据牛津大学最新发布的CDR报告,碳移除项目的主要有三个原则:

Principle 1: The CO2 captured must come from the atmosphere, not from fossil sources. The removal activity may capture atmospheric CO2 directly or indirectly, for instance via biomass or seawater.

Principle 2: The subsequent storage must be durable, such that CO2 is not soon reintroduced to the atmosphere.

Principle 3: The removal must be a result of human intervention, additional to Earth’s natural processes.

另外笔者认为最重要的还是加强与监管机构以及NGO的沟通,让“漂绿”在源头上被制止。

5. 碳中和的终局

2021年国庆节的文章《碳中和终局之战》提及了几个重点行业(科技、消费、金融和能源行业)的碳中和的终局构想。如果更广泛一点的说法,笔者上次在红杉Talk上的观点或许值得参考:

碳中和的终局,简而言之,当碳中和不再成为一个话题,就是碳中和的终局。到那个时候,碳中和已经真正融入到我们的生活、生产和工作中,成为我们日常自然会考虑到的决策因素。

6. 关于COP28迪拜气候大会

2023年联合国气候大会COP28将在迪拜举行,迪拜对碳阻迹是个福地,上次迪拜世博会的社会创新大赛由于疫情刚爆发,没能去现场展示碳阻迹在碳中和碳管理方面的创新产品,这次机会不容错过。我们也将积极组织,带领更多的优秀的中国企业去国际舞台展示中国碳中和的创新和魅力!

7. 2023,碳阻迹将有什么新动作?

“业务高质量增长、内核实力显著提升、创新模式闭环跑通”是碳阻迹在2023年的主Key。碳阻迹将继续秉承以数据、产品和技术驱动的原则,推进公司业务的高速健康可持续发展。同时碳阻迹也会更加开放,正在建立可公开使用的碳阻迹碳排放因子数据库CCDB,逐步开放给企业以及公众使用。

对于优秀的碳咨询师、产品经理以及商务和市场同学,我们求贤若渴,有意者欢迎联系hr@carbonstop.net

在今年的公司年会上,笔者给碳阻迹咨询团队的一句寄语是,希望咨询团队可以像C(金刚石)一样,足够坚硬,支撑起公司的业务增长和实力提升;也希望咨询团队可以像C(石墨)一样,足够柔性,串联起公司各个部门,润物细无声,帮助公司实现“让每个产品都有碳足迹”的目标。

这里,笔者也希望送这句话给所有碳圈读者,希望我们的2023可以像C(金刚石)一样硬核,也希望我们的2023可以像C(石墨)一样,柔性的串联起社会各个单元,让碳中和大风吹遍神州各地!